どうもITに関する話は展開が早いので、ある程度覚えておかないとすぐ乗り遅れるなぁと感じます(;˘ω˘)

ということで、最近見かける5Gという単語。

どうやら次世代のモバイル通信の技術らしいのですが、素人がどういう事になっているかを調べてみようと思ったのです。

多分、専門の人からすると解釈違いとかあるかもしれません。分かる部分だけ抜き取ってみます。

通信技術の世代

まず5GのGは世代を表す「Generation」から取っているようです。

第5世代移動通信システム(だい5せだいいどうつうしんシステム)とは、現在規格化が進行中の次世代無線通信システムである。英語: 5th Generation, 「5G」(ゴジー、もしくはファイブジー)と略記される。

ほほー、ということは1世代からあるってことですね?( ˘ω˘)ゴジー

第1世代(1G)

そして調べてみると、始まりの世代は初の実用化された携帯電話に搭載された通信技術のようです。

第1世代移動通信システム(だいいちせだいいどうつうしんシステム)とは、初めて実用化されたアナログ方式の携帯電話に採用されている通信システムのこと。

ぶっちゃけアナログとデジタルの違いもよく分かってないんですよね…ということで違いを調べてみると。

そもそも「アナログ」と「デジタル」とは、何かの「量」を表す「情報」の違いになります。

~中略~

デジタル時計では現在の時刻は「11時35分02秒」と表示されますが、アナログ時計(秒針がないとして)では「だいたい11時35分あたり・・」といった曖昧な表現になります。

【今さら聞けない用語シリーズ】デジタルとアナログの違い、サンプリングとは? – Digiland (デジランド) 島村楽器のデジタルガジェット情報発信サイト

あー、アナログのほうが曖昧なのか。図も引用します。

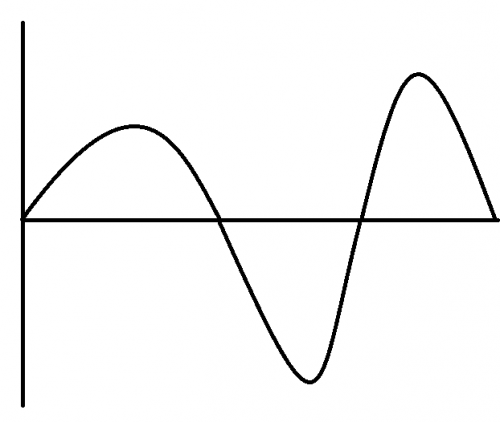

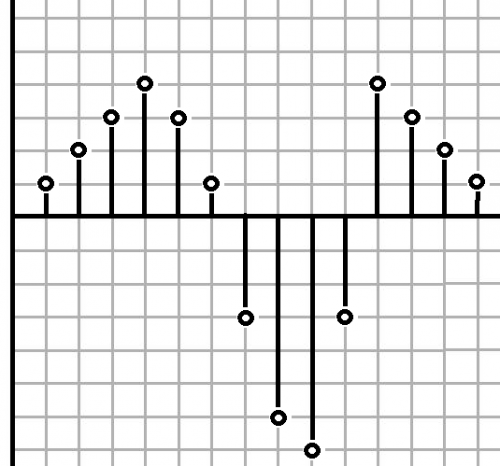

例えばこんなアナログ波形があるとします。

デジタル化ではまず音の一定時間ごとの「振幅」の大きさを数値で記録します(横軸が時間)

【今さら聞けない用語シリーズ】デジタルとアナログの違い、サンプリングとは? – Digiland (デジランド) - Page 2 島村楽器のデジタルガジェット情報発信サイト

うーんまぁ、なんとなく分かった。

ちょっと深入りすると余計わからなくなりますが、とりあえずアナログだと何が悪いの?というところでこんな一文を発見。

周波数帯域利用効率が悪いため、デジタル方式への移行が進められている。2000年までに日本では廃止。

効率が悪いみたいです。では次。

第2世代(2G)

今度はアナログ方式からデジタル方式になっています。

第2世代移動通信システム(だいにせだいいどうつうしんシステム)は、1993年に、第1世代移動通信システムの次に登場したデジタル方式の移動通信システムのこと。

~中略~

デジタル方式の採用により、本システムを採用した携帯電話(PHS含む)は、電子メールやウェブ対応など高機能化した。

デジタル方式を採用したら、今は当たり前な電子メールやウェブの閲覧が出来るようになったみたいです。

てことは、昔の携帯電話は電話機能のみだった…ということですよね?いやまぁもうネットが使える携帯電話が当たり前だったので、考えたら当然ですよね。

ここでは挙げませんが、他にも高速化を先取りした2.5世代があります。

しかしこの世代は海外で使うことは出来ず、当時はそこの国でしか使えない状態だったとのこと。

第3世代(3G)とLTE

ということで、3世代になると他の国でも使えるように国際規格が定められます。

ITU (International Telecommunication Union) が、世界共通規格の携帯電話の規格仕様を策定しました。この仕様のことをIMT-2000 (アイエムティー二千)と呼びます。 ITU は日本語では「国際電気通信連合」と呼びます。

~中略~

この IMT-2000 規格に準拠した通信規格のことを「第3世代移動通信システム」(3G)と呼びます。

これでより高速化や海外でも使えるようになったり、他にも高速化が継続的に行われて世代が微妙に異なります。

一つは3Gの技術をベースに高速化する方法で3.5Gと呼ばれました。

もう一つはさらなる高速化のために4G向けの新技術を先取りした高速化技術「LTE」(Long Term Evolution」です。

将来の4G時代にでも利用できる「長期的な革新技術」として開発されたことから命名され、4Gを先取りした3G技術ということで3.9Gと呼ばれました。

次世代モバイル通信"5G"とは?【第1回】 なぜWi-Fi並みの低電力で10Gbpsの超高速通信を目指すのか : FUJITSU JOURNAL(富士通ジャーナル)

3Gケータイは何となく聞いたことがありました。

4GとかLTEって言うけど、LTEって3.9世代だったんですねぇ。

第4世代(4G)

これで今、私達がスマホで使ってる通信技術に追いついたところですね。

具体的には今、恩恵を受けているスマートフォンのための通信技術っていうと分かりやすいみたいです。

4Gは技術的な定義とサービス名称としての使われ方に若干のズレがあります。ただ、ユーザー目線で4Gを位置付けるなら、4Gは「スマートフォンのためのモバイルネットワーク技術」であると言えるでしょう。

次世代モバイル通信"5G"とは?【第1回】 なぜWi-Fi並みの低電力で10Gbpsの超高速通信を目指すのか : FUJITSU JOURNAL(富士通ジャーナル)

確かに、ガラケーとスマホじゃ通信量も速度も、扱うサービスも全部違いますもんね…。

これから来る第5世代(5G)

ようやく本題。じゃあ2020年に実用化・商用化を目指してるみたいだけど…どういうことなの?という疑問。

いい言葉が作れなかったので、そのまま引用しますと。

4Gが「スマートフォンのための技術」だったとすると、5Gは「すべての端末とすべてのアプリケーションのための技術」と言えるのかもしれません。

次世代モバイル通信"5G"とは?【第1回】 なぜWi-Fi並みの低電力で10Gbpsの超高速通信を目指すのか : FUJITSU JOURNAL(富士通ジャーナル)

うーん?( ˘ω˘)

Wi-Fiってあるじゃないですか、あれって電波の出力が低い?とかで低電力らしいんですよ。モバイル通信より。

で、Wi-Fiなみに低電力にしつつ、今までの通信回線よりも高速化。

更にたくさん密集して使っても安定して通信できる…大容量・高速伝送を目標にしているみたいです。

現在想定されてるのは、大規模スタジアムで中継データをスマホでも見れるようにするとか。

確かに手元でみんな中継を見れたら凄そうだけど、電波が安定し無さそう…とかイメージだけどありますもんね。

10Gbps以上の通信速度、エンドツーエンドで1ミリ秒の低遅延、99.999%の信頼性を目標とする[2]。

調べてみたけど、なんとなく分かる感じなのはここまででした( ˘ω˘)

まとめ

現在使ってるのは4G、これから来る5Gはより速く・より安定して使える技術?!ってところでしょうか。

実は2020年は他に4K・8K放送とか車の自動運転とか、何らかの節目を迎えそうな年でもあります。

もっとテレビが高精細に!とか、車が自動運転とかなら分かりやすいけど…意識しにくい部分で支えてくれる通信技術はちょっとわかりにくいですね(;˘ω˘)

ではでは(`・ω・´)ゞ